عبد الرحمان خليفة يصدر كتابا جميلا

"مساجد ومزارات في الجزائر".. تاريخ يروي روح المكان

- 230

لطيفة داريب

لطيفة داريب

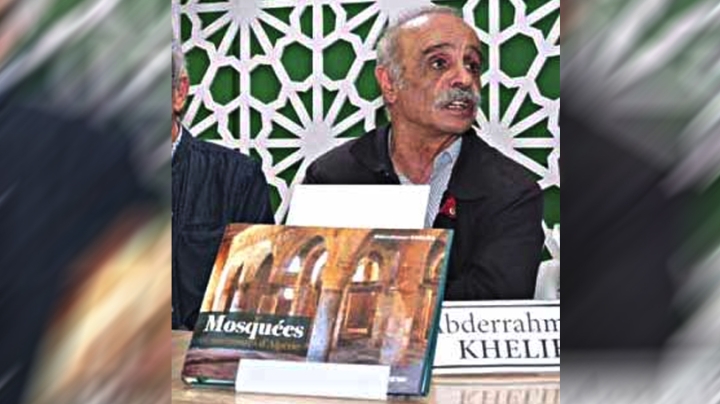

أصدر الباحث والكاتب عبد الرحمن خليفة عن المؤسّسة للاتصال والنشر والاشهار"أناب"، مؤلّفا جديدا يتناول فيه المساجد في الجزائر، ليس فقط بوصفها أماكن للعبادة، بل باعتبارها شواهد حية على التاريخ والدين والثقافة التي شكلت الشخصية الجزائرية عبر العصور.

بالمناسبة، قال الكاتب والباحث في التراث عبد الرحمن خليفة لـ"المساء" على هامش بيعه بالاهداء لكتابه الجميل "مساجد ومزارات في الجزائر" بجناح "أناب" في فعالية صالون الجزائر الدولي للكتاب، إنّ الحديث عن الدين لا يقتصر على أداء الصلاة في المساجد، بل يمتدّ إلى كلّ فضاء يرتبط بالروح والذاكرة، من الأضرحة والمقامات إلى المقابر التي تجمع بين زيارة الموتى واستحضار البركة والرحمة. فهذه الأماكن، كما يقول خليفة، ليست مجرّد مواقع مقدّسة، بل هي جزء من الوعي الجمعي الجزائري الذي يدمج بين التاريخ، والعقيدة، والرموز الشعبية.

أشار خليفة إلى أنّ مبدأ القداسة في الجزائر سبق فترة الفتوحات الإسلامية، إذ كان الناس يكرّمون الصالحين والعلماء والشهداء منذ العصور القديمة، مثلما تحدّث القديس أوغسطين عن "القديسين والشهداء" في القرون الأولى للمسيحية في شمال إفريقيا. هذا الامتداد التاريخي، حسب قوله، يدلّ على أنّ الروح الدينية عند الجزائريين ذات جذور ضاربة في القدم، وأن تقديس الرجال الصالحين ليس ظاهرة طارئة بل استمرار لروح الإيمان التي ميّزت هذه الأرض منذ آلاف السنين.أضاف الكاتب أنّ الرموز الدينية الشعبية، كـ"يد فاطمة" المعروفة في الثقافة المغاربية، تعود جذورها إلى عصور ما قبل التاريخ، إذ وُجدت نقوش على شكل أيد في كهوف تعود إلى العصر الحجري الحديث، ما يؤكّد أنّ التعبير عن الروحانية متأصّل في الإنسان الجزائري منذ أقدم الأزمنة.

أمّا عن المساجد، قال خليفة إنّ كلّ مسجد في الجزائر يحمل قصة مدينة وحكاية زمن. فالمدينة تُبنى حول مسجدها الكبير، الذي يمثّل مركز الحياة الروحية والاجتماعية والسياسية. واستشهد في ذلك بـ الجامع الكبير في الجزائر العاصمة، الذي بُني سنة 1096م في عهد المرابطين، ويعدّ من أقدم المعالم الإسلامية الباقية في الجزائر. ويتميّز هذا الجامع بمنبره الخشبي الأصيل، الذي يُعتبر أقدم أثر معماري مؤرّخ في العاصمة، كما أُعيد بناء مئذنته سنة 1323م بعد أن تعرّضت للهدم أكثر من مرة.

يذكر خليفة أنّ الرحّالة الشهير ابن بطوطة مرّ بالجزائر في تلك الفترة وشاهد المئذنة وهي قيد البناء، ما يجعل هذا المسجد شاهدا على التحوّلات التاريخية والدينية في المنطقة منذ أكثر من تسعة قرون، مشيرا إلى أنّ المسلمين في تلك الحقبة كانوا رحالة وباحثين عن المعرفة، جابوا الآفاق في الكثير من البلدان وتركوا بصماتهم في كلّ مكان وصلوه. يُبرز الكتاب أنّ المسجد ليس مجرّد بناء فخم أو مئذنة شاهقة، بل هو فضاء يجمع الناس على كلمة سواء، ومكان للسكينة والتأمل. فبعض المساجد الصغيرة في القرى، رغم بساطتها، تعكس روح الدين الخالصة التي تقوم على التواضع والصفاء.

كما أكّد الكاتب أنّ كلّ مسجد تاريخي هو جزء من الذاكرة الجماعية، يروي كيف عاش الجزائريون دينهم، وكيف ربطوا بين الإيمان والعمران، بين الروح والحجر. فالمساجد الكبرى كانت منابر للعلم، ومنصات للخطابة والسياسة، ومراكز للتربية والإصلاح.

وأوضح خليفة أيضا أنّ ما جمعه من معلومات وصور حول المساجد التاريخية يمثّل فقط جزءا بسيطا من التراث الديني الجزائري، مشيرا إلى أنّه كان بإمكانه أن يضمّ المزيد من النماذج لولا صعوبات النشر وأزمة الورق. ومع ذلك، يبقى كتابه وثيقة علمية وتاريخية ثمينة تفتح آفاقا جديدة لدراسة العمارة الإسلامية في الجزائر، وتُعيد الاعتبار إلى أماكن ما زالت تنبض بعبق الماضي وجمال الروح.